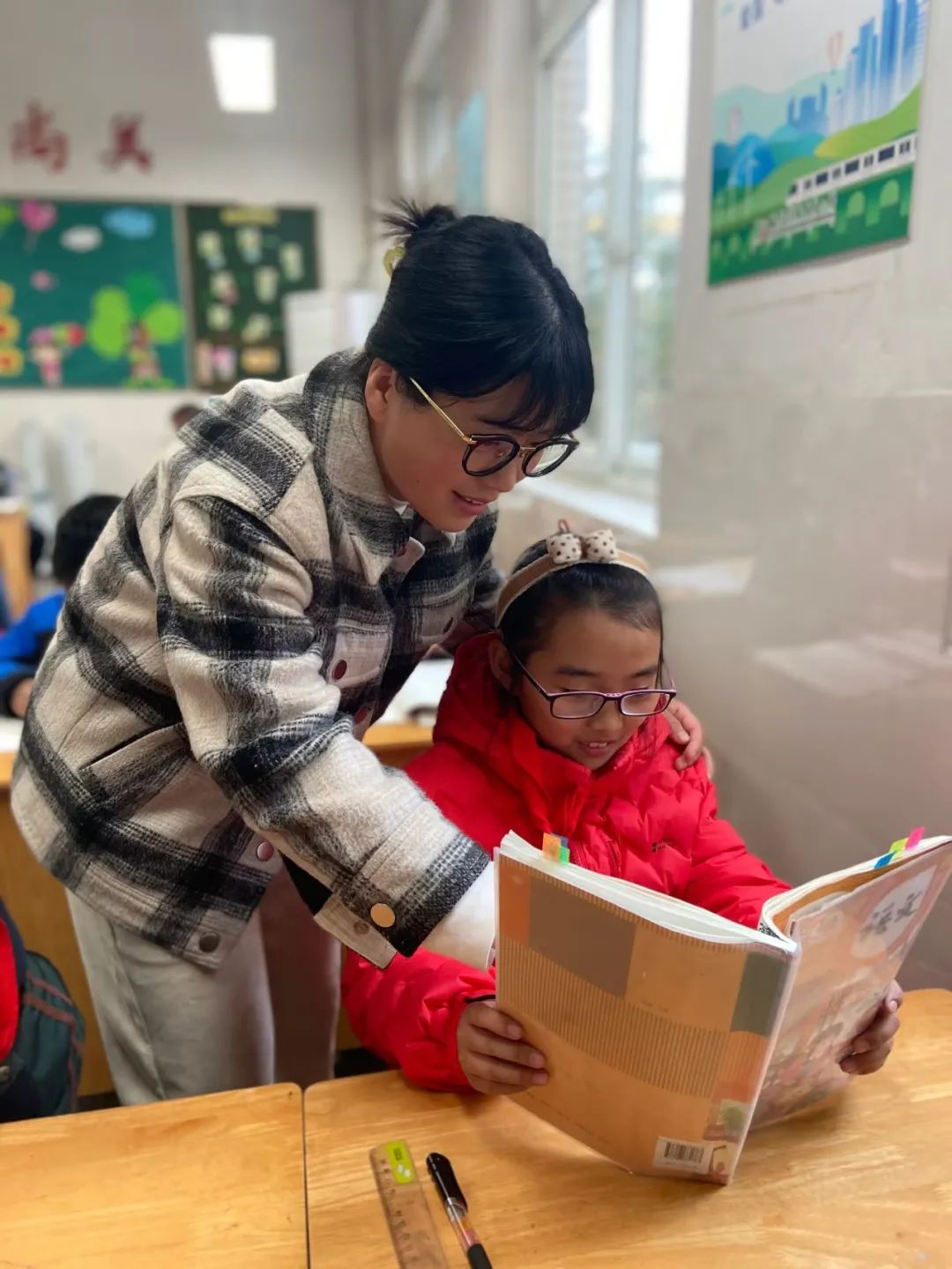

阅读·悦享——白鹿小学青年教师成长营阅读分享活动

有人说:“书籍是伟大的天才留给人类的遗产。”也有人说:“书是人类进步的阶梯。”还有人说 :“万般皆下品,唯有读书高。”古今中外,五湖四海,多少贤人志士对书的爱好达到了如痴如醉的程度。作为一名教育者,读书是教师最好的修行,也是教师“最长远的备课”。手捧书籍,就是手捧希望,开卷读书,就是打开世界之窗。走过的路和读过的书,构成了我们的人生,因而我们举办读书分享活动,以望开启读书分享之门,促你我共成长!今天将有5位语文老师为我们带来读书分享。

苏联教育家苏霍姆林斯基在其著作《给教师的建议》一书中第29条《怎样使学生注意力集中》中说道:“要能控制注意力,就必须懂得儿童的心理,了解他的年龄特点。多年的学校工作经验告诉我,要能把握住儿童的注意力,只有一条途径,这就是要形成、确立并且保持儿童的这样一种内心状态——即情绪高涨、智力振奋的状态,使儿童体验到自己在追求真理,进行脑力活动的自豪感。”

巧用金点子 提高注意力

苏霍姆林斯基在注意力这一问题中也曾说过这样一句话:“通过阅读而做好准备的注意力,是减轻学生脑力劳动的最主要的条件之一。只要在课堂上能把学生的不随意注意与随意注意结合起来,他们就不会感到疲惫不堪。”例如在日常的课堂中,平时的课本学习我们要让学生通过预习,提前阅读一下本节课的内容,对本课知识点有个大概了解,并做好一些疑惑标记,带着问题进入课堂,才不至于在课堂上产生不知方向的疑惑,从而在某种程度上避免注意力不集中等现象。比如我们之前上了一节《赵州桥》,对于长宽和材料的理解,部分孩子并未能感受到它的雄伟。在某种程度上,当他们认为“我”参与不了课堂时,注意力便会被其他东西吸引过去,所以我将这个问题反向抛给孩子,但有一位同学高高地举起了手并畅谈当时的历史背景,他对于问题的理解也获得了班内热烈的掌声。我想着这位同学的注意力集中时间一定是远高于那些未预习的孩子的。之后,这个孩子和我交流他在课前做了很多的预习工作,所以课堂的学习让他更加记忆深刻与收获颇多,同时还自豪地和我说着下一课的预习收获呢!虽然好玩是每个孩子的天性,注意力的长短也和年龄心理等有着密切的关系,但是作为教育者,我们应当在教育的智慧中不断前行与探索,巧用金点子,从而引领学生更好地成长!

(分享老师:唐沙)

提高学生注意力

班上的小朋友普遍存在注意力不集中,学习拖拉的问题,直接影响了学习效率和效果。

于是,我采取“定时定量”学习法——给学生一个定量的学习任务,并且规定完成时间。

等时间结束时,再去和学生一起讨论他的学习成果。当学习总量定好了,学习时长定好了,学习效率自然就可以把控了。如果孩子能够在规定的时间内完成,则给学生一个相应的奖励。什么奖励呢?自由支配的时间,比如可以看喜欢的书。

让学生体会到,当他专心致志完成一件事,节省出来的时间,他是可以自由支配的,这样孩子就会觉得集中注意力是一件很划算的事情。

让孩子体会到“专心很划算”非常关键,会直接影响到孩子完成学习任务的动力。只有激发了他内在的学习动力,才能从根本上解决注意力不集中的问题。

(分享老师:肖朋朋)

教育贴近生活 唤醒求知情绪

教育的本质意味着,一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。每一个学生都是独一无二的个体,如何使整个班级的学生都能集中注意力,唤醒他们的求知情绪?我觉得贴近生活的教育是一种途径。

苏霍姆林斯基写道:“如果在儿童的意识里事先没有一些能跟教材‘挂起钩来’的思想,那么你就无论如何也无法控制住他的注意力。在这里,学生的注意力取决于他事先知道的一系列常识,有了这些常识,他就会把毫无趣味的教材看成很有趣的教材。”

记得在教学生写一篇观察类的作文时,为了唤醒他们的求知情绪,奠定观察事物的能力基础,我带着学生走进学校的小农庄。让学生贴近生活去观察,真真切切地去感受。学生不仅求知情绪高涨,还更好地掌握了观察方法,从浅层地理解书本知识,到进一步转化成了亲身实践,学生的身心也得到了放松。当再回到课堂时,我的教学内容在触动他们的观察经验,在学生的意识里引起兴趣。这时候学生的经历苏醒了,更新了。学生不单是在听讲,感知新教材,而且是在自己的意识的深处搜索某些事实和现象,对他们进行思考。

贴近生活的教育,就是学生思维里的一根引火线。理论与实践相结合,我相信会更好地唤醒学生的求知情绪,点燃他们学习的热情。

(分享老师:吕亚芳)

理论带动实践,在实践中反思

苏联当代著名教育家苏霍姆林斯基的《给教师的一百条建议》这本书深刻地谈到“怎样使学生注意力集中”这个问题。注意是伴随各个心理活动而产生和发展的不可缺少的心理状态,没有注意的参加,不可能有比较稳定的心理反应,也就难以完成认知过程。正如苏霍姆林斯基所说,要能把握住儿童的注意力,只有一条途径,这就是要形成、确立并且保持儿童的这样一种内心状态——即情绪高涨、智力振奋的状态。使儿童体验到自己在追求真理,进行脑力活动的自豪感。班级中的唐同学,他常常听着课眼神就开始飘忽了,窗外飞过一只蝴蝶可能都会引起他的注意分散,一会想东、一会想西,看起来在听讲,实际漏听了很多,很多不该犯的错误,会由于粗心马虎一再出现。作为刚入职的新老师,我的实践经验还不够,一开始当我发现这个问题时候只采用了严厉的批评,不知道该如何下手去处理这样的孩子,在和班主任周老师沟通后,了解孩子的性格秉性,我转换了教学方法:每当他注意力稍有松懈,我就选择孩子能力范围内的亦或者是他感兴趣的问题请他回答。每当他回答问题被我表扬时他总是坐得神气跟着我继续思考,学习也越来越好!我惊喜之余也在感叹注意力的培养真是太重要了。

(分享老师:刘娇)

一根无形的“缰绳”

调动孩子的积极性,让孩子成为课堂的中心,使平时的教学真正成为有效教学,是至关重要的。在课堂中,我常常会关注到孩子们的目光是否集中,来侦查有没有孩子在这节课走神了。眼睛是心灵的窗户,往往专注的眼睛都是“闪闪发光”的,饱含着对知识的渴望,充满着天真的灵性。而想要看到这些如黑葡萄般的眼睛,不仅考验了孩子的专注力,也和教学息息相关。

在教学《我的乐园》习作课时,我也会抽空带着孩子们前往学校的小农庄,观察小农庄里的景物。实地探访后,激动的孩子们不自觉地就开始了观察与记录:有的捡起地上掉落的山楂,闻了又闻;有的拾起树叶,观察不同叶子的形状;还有的将小农庄里的景物画在纸上,甚至按照地理位置画出了地图,图文结合的形式更让人印象深刻……而小农庄也在孩子们日常的生活和学习中陪伴着他们,也是真正意义上的乐园。语文教学常常是贴近孩子们生活与心灵的,真正走进孩子的心灵,才能让孩子走进语文。

(分享老师:朱滢)

品读书香,与知识为友,与阅读同行,让我们一起学习,一起思考,勤思好学,提升内涵。未来之路,都有好书相伴,也让我们共同期待,下次再聚,共品书香之美。

用户登录